Giving Dignity to Suffering

若這就是詩人面對描述痛苦的方式,我們如獲至寶,因為我們好難在現代找到這樣給予「受苦」的人該有的尊嚴。我們活在一個世代,這世代的目標似乎希望每一個人都可以永久的健康和快樂。若有人不是活在這樣的標準之中,他就被視為一個需要解決的問題,就有一堆立意良善的人蜂擁而至,試圖用各樣的方法治癒這個人。

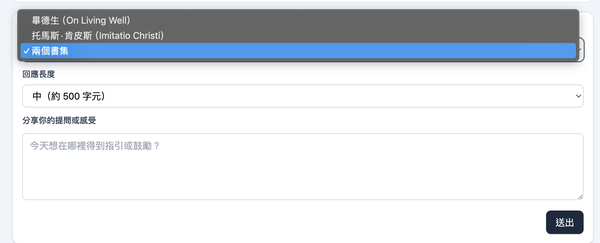

一個關於受苦的翻譯/節錄,文末有出處

耶和華啊,我從深處向你求告!

主啊,求你聽我的聲音!願你側耳聽我懇求的聲音!

主─耶和華啊,你若究察罪孽,誰能站得住呢?

但在你有赦免之恩,要叫人敬畏你。

我等候耶和華,我的心等候;我也仰望他的話。

我的心等候主,勝於守夜的,等候天亮,勝於守夜的,等候天亮。

生而為人的同時,我們也生在苦難之中。約伯的苦悶是真實生命的引言:「人生在世必遇患難, 同星火飛騰 。」受苦,就是煎熬,身體的或者心裡的痛,或許加上我們意識到作為人的價值受到威脅,甚至加上我們開始懷疑我們的身份是否真是上帝尊榮的受造物。受苦,會把我們放在詩篇130篇的狀態:「耶和華啊,我從深處向你求告!」

基督徒,就是一個決定要面對並走過苦難的人。若我們不下這個決定,我們就受到四面的危險。一個有信仰的人若不接受這個決定,他可能成為憤世忌俗,或者鬱鬱寡歡,甚至是自殺傾向。詩篇130緊緊抓住受苦的現實,是一首陪伴我們走過受苦的道路時,所聽的歌。並且給那些下定決心要透過耶穌基督走向上帝的朝聖者,一個實際的經驗。

給受苦一個公道

詩篇在痛苦中開場:「耶和華啊,我從深處向你求告!主啊,求你聽我的聲音!願你側耳聽我懇求的聲音!」這是一首氣噗噗的詩。透過敞開的宣洩我們的憤怒,並且把這樣的憤怒轉化成禱告,我們的憤怒給予了「受苦」這件事所當得的重視。我們並不因為認為一個真正的信徒不會這樣受苦,就把痛苦當作某種見不得人的尷尬,深鎖在衣櫃裡。我們也不把痛苦當作一定需要被解釋的現象,必須要透過神學,哲學,心理學來找出答案。我們的痛苦,攤平,赤裸的,充滿情緒的在上帝面前展開。痛苦被認同,也被表達;被描述,也被活著。

若這就是詩人面對描述痛苦的方式,我們如獲至寶,因為我們好難在現代找到這樣給予「受苦」的人該有的尊嚴。我們活在一個世代,這世代的目標似乎希望每一個人都可以永久的健康和快樂。若有人不是活在這樣的標準之中,他就被視為一個需要解決的問題,就有一堆立意良善的人蜂擁而至,試圖用各樣的方法治癒這個人。或者這樣的人被當作一個令人費解的難題,成為一個討論不完的學科,研究者充滿熱情的探討,究竟是什麼原因,造成這個人會缺乏健康,缺乏快樂。伊萬·伊里奇再一次受訪中提到:「你知道嗎?有個令人費解的現象,就是我們需要拒絕受苦,拒絕痛苦的感受,表現得好像事實不應該如此。這個現象架空了受苦經驗的價值,並且阻擋了我們對於現實的認識。」

福音提供了對痛苦不一樣的看法。在痛苦中我們進到了「深處」,進到了核心 — 我們靠近了耶穌曾在的十字架。富希士說:「深處,其實是高處的另一個方向,就像是罪,其實也是凸顯聖潔恢弘的存在。我們從深處痛苦的呼喊,並不只有反應真實的人性,也反映出了神聖。亦即上帝比我們最深之處還深,他的聖潔大過我們最深的罪過。當他的聖潔彰顯,沒有一個罪是太深無法處理的 …. 所以,思想上帝的聖潔勝過思想我們自己的痛苦。一個人可以發生最糟糕的事情,就是痛苦的深淵中,沒有上帝可以呼求。」

詩篇130所談的,並不是日常生活中常見的逃避觀念,這樣的觀念在我們受苦的時候去除掉我們真實的人性,也因此,反而讓痛苦更令人無法承受。這裏沒有什麼睿智的建議,沒有要我們去上一系列的課程,取得處理痛苦的學位。沒有用急促的繃帶,遮掩我們的傷口,好叫這個世界可以忽視我們的傷口。先知,祭司,或是詩人,都沒有為痛苦提供快速的解答,他們沒有叫我們放個假,或是去尋找一個興趣。他們也都不願意變成看板上的心靈導師,鼓勵我們用微笑,正向心理學面對每一天,沒有任何這些鬼扯蛋。苦難,單單的被承受,然後被宣講,而且被「禱告」。

並不是說基督徒鼓吹受苦,我們不是把受苦當作一種信仰。受苦的時候並沒有特別聖潔,痛苦也不是什麼卓越的信仰指標。甚至很大部分的受苦,本身沒有什麼用處,也沒什麼意義。有大量的基督教信仰智慧幫助引導我們避免這種毫無意義的受苦,只是我們要注意聽,注意看。盧雲寫道:「很多人受苦,是因他們的生活是根基於錯誤的假設。這樣的假設說我們不應該有恐懼,不應該有寂寞,不應該有疑惑懷疑。可是只有當受苦被接受,當作全人的一部分被看待時,我們才能夠有創造力的面對這些困境。也因此,牧養是一個充滿對抗的工作,對抗大家對於現實生活不切實際的幻想,持續提醒人,他們的是破脆的,是受限的,也從這樣的起點,認識,走向自由。」

人子在地上受苦,不是為了讓我們不用受苦。而是為了要讓我們受苦的時候,可以向著他受苦,我們的受苦可以像他的受苦。

詩篇130第二個重點,就是在受苦的時候,讓自己浸泡在上帝的裡面 — 所有的受苦,都是用禱告的方式陳述,是因為上帝是關切我們的,是一個親密關係的對象。禱告中詩人認識這位上帝,這位上帝是他個人的救主。個人的救主,代表他和上帝之間有親密的關係;上帝是救主,所以我們需要幫助的時候可以尋找他。我們的生命是有意義的,他的救贖也是為我們的生命。富希士說:「我們在受苦當中,其實就是上帝紀念我們的一個證據,不然更糟的,就是我們被留在黑暗寂寞裡哀哭切齒。」

上帝八次在禱告裡被提起,當我們觀察詩人怎樣稱呼上帝,我們發現上帝被認識為赦免罪過的那一位,是我們等候尋求的時候來尋找我們的那一位,在他有永恆,穩定的愛,跟豐盛的赦免,也是救贖以色列的神。上帝帶來改變,他為他的百姓帶來正面的改變。上帝並非不在乎,或者拒我們於千里之外。上帝不是矛盾的,也不是延遲的。上帝並不隨性,偶然。上帝也不吝嗇。卡爾巴特如此描述:「在受造之物歎息勞苦,在苦難中等待,需要幫助的時候,上帝擁有自由樂意的靠近受造者的傾象(經文裡稱之為恩典)。也因此上帝是憐憫的,這樣的憐憫出自於恩典,上帝愛的恩典,存在於如此自由樂意的傾向中。上帝的本質中有憐憫,這樣的憐憫自發地從他的本質展露,並且行動」

這也是我們如何能夠面對,承認,並且接受受苦的原因:因為我們知道這些受苦並非最終的,並非結局。上帝是根基,也是這個過程的終點線。祂尋找受傷的,心裡愁煩的,走失的。他為叛逆的悲傷,困惑。若上帝不是他說的那樣,我們沒有一個人可以站立:「你若究察罪孽,誰能站得住呢?但在你有赦免之恩,要叫人敬畏你。」因爲這樣的赦免之恩,我們得以站立。所以我們充滿信心與敬畏在神面前,並非充滿恐懼與絕望。

詩篇130的兩個主題:一是受苦非常真實,二是上帝也非常真實。痛苦是我們存在的印記,上帝則是我們基本而又永恆的人性的證明。我們接受痛苦,我們也信靠上帝。接受與相信,同時存在與「我從深處向你求告」時。但是詩篇並非僅僅描述現實面,也是一個邀請我們參與其中的過程。這個過程包含兩個部分:等候與仰望。是這詩篇最核心的兩個字,等候加上仰望,就是盼望。等候與盼望,構成了守夜人的景象,耐心守候夜晚,等候著黎明。這樣的景象給予受苦的人很重要的一個方向:「難道我不能做點什麼嗎?」答案是肯定的,只是更精確的說,你可以「成為」什麼:做一個守夜人。

當然盼望(等候與仰望)並非什麼事都不做,並非突然的辭職。而是仍然執行我們的任務,經營日常的關係,但是確信上帝會給予意義與目的。盼望也不是瘋狂的努力,用服事工作塞滿自己讓自己看起來很屬靈。盼望的相反是絕望與充滿焦慮的控制,操縱,擔心。盼望不是做夢,不是產生一個幻覺或是神話來保護自我,避免無聊或是逃避痛苦。而是確信而且敏銳的認識到上帝會做到,他說他會做的事。它是需要想像力的信心,也是樂意讓神用祂的方式,與祂的時間做事。當我們一直要求神做這個做那個的時候,這並不是盼望,這是霸凌上帝。「我等候耶和華,我的心等候;我也仰望他的話。」

眼科醫師與畫家

我們的受苦會吸引安慰者蜂擁而至,像是錢會吸引小偷一樣。每個人似乎都知道我們是做了什麼以至於落入現在的窘境,或者是知道某種偏方,治療方案,告訴我們如何恢復正向。我們首先被同情淹沒,接著被建議淹沒。但是當我們仍然陷入在痛苦中,時間過長的時候,就被當作一個無可救藥的案例,被拋棄。但這些都不是我們需要的,我們需要的是盼忘,需要知道我們和上帝在一個真實的關係中。我們需要知道痛苦是作為人的一個部分,並非幻覺。需要知道我們在哪裡,以及上帝是誰。

我們其實需要一個眼科醫生勝過於需要畫家。一個畫家透過她的顏色和筆觸,幫助我們看見她所看見的世界;一個眼科醫生則幫助我們看見世界真真實實的樣子。對於一個曾經受苦,正在受苦,或者要面對受苦的人來說,詩篇130是那個眼科醫生,因為它提醒我們,面對受苦,最大的差別不是受了什麼苦,而是用什麼樣子的方式受苦。詩人沒有要我們避免受苦,沒有要解釋受苦,沒有要抽離受苦。相反的,詩人帶給我們一個真實並且有力的見證:就是我們不管在多深的黑暗中,也沒有超過上帝可以到達的範圍。我們深知,不管是誰或是什麼事情叫我們深陷困難,都無法叫我們與神隔絕。因我們知道最終的結局是救贖,而不是痛苦。

再深的容器也會見底,可是高度卻可以毫無界線。所以要確信,當我們開始學習等待跟盼望的功課時,我們就蒙受幫助。我們在等候盼望中,定睛在他恩典的道路與復活時,就給了他拯救我們的工作空間,上帝也藉此給了我們成熟的生命與信仰。

譯自 Eugene Peterson, A Long Obedience in the Same Direction